Schaffung von Arbeitsplätzen geht vor Wachstum?

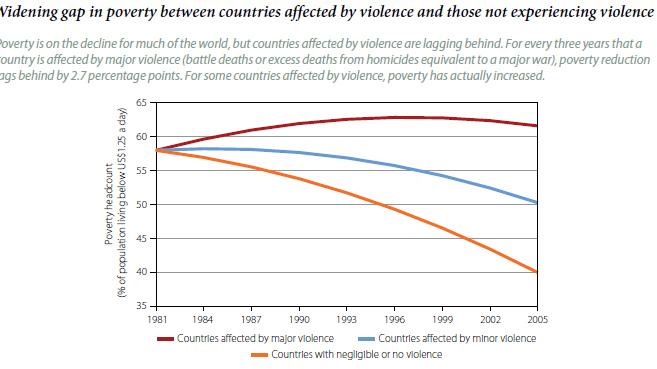

Grafik: Weltbank

Wachstum, Wachstum geht nicht über alles, meint nun offenbar auch die Weltbank

Neue Töne hörte man vor der Frühjahrstagung der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF), die an diesem Wochenende stattfindet. Angesichts der Krisenherde rund um den Globus fordert die Weltbank ein Umdenken im Kampf gegen Armut und Gewalt. Es zeichnet sich eine Abkehr vom Dogma ab, Wirtschaftswachstum als Maß aller Dinge zu sehen. Veränderungen im IWF werden auch mit einer klaren Kritik an den USA deutlich. Wie der Schuldenmeister Japan würden auch die Nordamerikaner die falschen Prioritäten setzen, womit die gefährliche Verschuldung immer weiter anwachse.

Schon seit langem ist klar, dass Wirtschaftswachstum alleine nicht glücklich macht. Sogar der Bundestag hat dazu schon eine Enquete-Kommission eingesetzt (Bundestag will Grenzen des Wachstums ausloten), die nach Vorbild der französischen Stiglitz-Kommission die ausgeprägte Wachstumsgläubigkeit kritisiert, die in den westlichen Staaten tief verankert ist. Die Zweifel am Dogma Wachstum sind nun ganz offenbar auch in der Weltbank angekommen, wie der der jüngste Weltentwicklungsbericht mit dem Titel Conflict, Security and Development.

Neben der Verarmung, welche die Weltbank seit langem in weiten Teilen der Weltbevölkerung feststellt und immer mehr Menschen hungern lässt, hat sie nun auch die neueren Revolten analysiert (Demokratie- oder Hungerrevolten?). So stellt der Bericht fest, dass es auch zu Revolten in Ländern wie Ägypten und Tunesien kam, wo es ein recht starkes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegeben habe. Mit 5% sei es sogar stark genug gewesen, um die Armut zu verringern. Doch das habe die Bevölkerung nicht daran gehindert, auf die Straße zu gehen und die Regierungen zu stürzen.

Den Kreislauf der Gewalt durchbrechen

Als vornehmliches Ziel gibt nun die Weltbank vor, den "Kreislauf der Gewalt" zu durchbrechen, denn die Gewalt wird als zentrales Element ausgemacht, das die Entwicklung in vielen Ländern behindere. So macht im Vorwort der Weltbank-Präsident Robert B. Zoellick darauf aufmerksam, dass gerechte nationale Institutionen aufgebaut werden müssten, welche die Sicherheit der Bürger gewährleisten, die Korruption bekämpfe, es insgesamt mehr Gerechtigkeit und mehr Arbeitsplätze geben müsse, um die Gewaltspirale aufzuhalten.

Wenn staatliche Institutionen die Bürger nicht angemessen schützen, die Korruption bekämpfen oder Zugang zur Justiz ermöglichen, wenn Märkte keine Arbeitsmöglichkeiten bieten oder wenn Gemeinschaften ihren sozialen Zusammenhang verlieren, wächst die Wahrscheinlichkeit gewalttätiger Konflikte.

Robert Zoellick

Nach Angabe der Weltbank sind mindestens 1,5 Milliarden Menschen von direkter Gewalt oder den Folgen früherer Gewalt betroffen. Genährt werde sie durch eine Reihe Faktoren. Genannt wird zum Beispiel eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, Armut, Spannungen zwischen ethnischen, religiösen oder sozialen Gruppen sowie der organisierten Kriminalität. Der Bericht bezieht sich auf Umfragen, wonach die Arbeitslosigkeit der bedeutsamste Faktor dafür sei, um sich einer kriminellen Bande oder einer Rebellenbewegung anzuschließen und entsprechend fallen später auch die Ratschläge aus. Die Vorkommnisse in Nordafrika und im Nahen Osten zeigten, dass das Gewaltrisiko ganz besonders steige, wenn externe Stressfaktoren hinzukämen, wie steigende Nahrungsmittelpreise, Klimaveränderungen oder ökonomische Krisen, die zudem noch auf schwache und illegitime nationale Institutionen treffen.

Mehr als 90% Prozent der Bürgerkriege fänden derzeit in Ländern statt, die bereits im 20. Jahrhundert unter einem Bürgerkrieg zu leiden hatten. Doch auch wenn Friedensprozesse zur Entwaffnung und Integration von Guerillaorganisationen führten, wie in Mittelamerika, öffneten die Gewaltbereitschaft und die fehlende Entwicklung, Korruption der organisierten Kriminalität Tür und Tor. Die chronische Gewalt lasse die betroffenen Länder in ihrer Entwicklung weiter zurückfallen. So wird in dem Bericht zum Beispiel aufgezeigt, dass in Guatemala heute fast doppelt so viele Opfer der kriminellen Gewalt verzeichnet werden, als während des Bürgerkriegs Ende des vergangenen Jahrhunderts. Das Ergebnis der chronischen Gewalt sei, dass die Zahl der Armen durchschnittlich um ein Fünftel höher läge als in vergleichbareren Ländern.

Allerdings erklärt sich mit dem Bericht nicht, wie es zu dem enormen Anstieg der Armut gerade in den letzten Jahren gekommen ist. Die Gewalt kann dafür nicht wirklich als Urheber herhalten. Schließlich entfernte man sich in der Finanz- und Wirtschaftskrise von den sogenannten Millenniumszielen immer weiter. Statt die Zahl der Hungernden von 2000 bis 2015 auf 350 Millionen zu halbieren, hungern inzwischen schon mehr als eine Milliarde Menschen. Man kann den Bericht deshalb auch als Scheitern der bisherigen Entwicklungspolitik der Weltbank lesen, die Jahrzehnte auf ein falsches Modell gesetzt hat.

Vage Veränderungsvorschläge

Entsprechend vage bleiben auch empfohlene Maßnahmen: Programme zur Gewaltprävention und Arbeitsbeschaffungs-Maßnahmen auf Gemeindeebene und eine stärkere Einbeziehung von Frauen sind wahrlich keine neuen Vorschläge mehr. Wie sich aber die geforderten Programme zur Schaffung von Arbeitsplätzen mit dem Diktat eines globalisierten Markts vertragen sollen, auf dem vor allem der Preis zählt und zudem die Länder der sogenannten Ersten Welt weiter ihre Märkte abschotten, bleibt unklar. Wer soll die Programme bezahlen, wenn auch die Ausgaben für Entwicklungshilfe mit den Sparprogrammen in den Industrieländern zusammengestrichen werden. Erstaunlich ist, dass sogar den internationalen Entwicklungsagenturen empfohlen wird, ihre Hilfe stärker darauf ausrichten, die Polizei und Justiz in fragilen Staaten zu finanzieren. Waren es etwa nicht die korrupten Polizei- und Justizapparate auf die sich Diktatoren wie Mubarak und Ben Ali in Ägypten und Tunesien gestützt haben?

So diffus wie die Vorstellungen einer neuen Entwicklungspolitik bleiben, ist auch die scheinbare Abkehr vom Wachstumsdogma, denn Wachstum wird weiterhin als notwendige Bedingung auf dem Weg zu besseren Lebensverhältnissen angesehen. Die Weltbank gesteht nur ein, was längst nicht mehr zu leugnen war, dass Wirtschaftswachstum nicht mehr als die einzige Messgröße für Entwicklung herangezogen werden kann. Auffällig ist aber, dass weiter auf das Bruttosozialprodukt geschielt wird, ohne auch nur zu hinterfragen, ob ein steigendes BIP auch in der breiten Bevölkerung oder bei den Armen ankommt. Das zeigt die verengte Sicht auf, die in der Washingtoner Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UN) weiterhin vorherrscht.

Es zeigt sich aber auch, dass in Tunesien, Ägypten und Bahrain auch der Human Development Index (HDI) versagt, mit dem die UN seit 1990 versucht Entwicklung etwas breiter zu messen. Mit dem HDI wird neben der Wirtschaftsleistung auch die Lebenserwartung, den Bildungsgrad und die Einschulungsquote berücksichtigt. Und auch beim HDI bleiben soziale Disparitäten und Einkommensunterschiede nicht berüchtigt. Das revoltierende Bahrain findet sich im HDI an 39. Position unter den sehr hoch entwickelten Ländern noch vor Portugal und Polen und Tunesien wurde 2010 noch als hochentwickelt auf Platz 81 vor der Türkei eingestuft.

Das macht deutlich, wie bedeutsam es ist, die Verteilung des Reichtums einzubeziehen. Schließlich war auch schon vor der Finanzkrise sogar in den sehr entwickelten Staaten zu beobachten, wie die Schere von Arm und Reich weiter auseinander ging. Dieser Prozess hat sich mit den Sparprogrammen, die sogar in Euroländern zur Massenarbeitslosigkeit in Spanien, Irland, Griechenland und Portugal führen, deutlich verstärkt. Nach der Analyse der Weltbank braut sich vor allem in Spanien, wo schon fast jeder zweite Jungendliche ohne Job ist (http://www.heise.de/tp/r4/artikel/34/34135/1.html) und die Zukunftsaussichten finster sind, eine gewalttätige Zukunft zusammen. Hier widersprechen also die Analysen der Weltbank die der Schwesterorganisation, denn der IWF fordert weitere Sparanstrengungen von Spanien.

IWF: USA haben sich mit der Verschuldungspolitik auf japanischen Weg begeben

Die zaghaften Veränderungen in der Weltbank, die natürlich auch aus den veränderten Kräfteverhältnissen, zeigen sich auch bei der Schwesterorganisation, wo sich die Kräfteverhältnisse ebenfalls verschoben. So waren ist in den letzten Monaten aus dem [http://www.imf.int Internationalen Währungsfonds] (IWF) immer kritischere Worte in Richtung derer zu hören, die sonst mit Samthandschuhen angefasst wurden. Kürzlich sprach der IWF sogar die Wahrheit aus, dass Ratingagenturen die Instabilität ganzer Länder befördern, wie sich zuletzt am Gang Portugals unter den Rettungsschirm gezeigt hat (Portugal geht unter den Rettungsschirm). Er kritisiert auch fehlende Finanzmarktreformen, weshalb die "Saat für die nächste Krise" gelegt werde.

So fordert nun sogar der IWF eine finanzielle Beteiligung der wichtigen Banken an den Kosten der Finanzkrise und schlägt dafür eine Art Finanztransaktionssteuer oder Bankenabgabe vor. Sogar über die Ablösung des Dollars als Leitwährung macht man sich in Washington schon Gedanken. (IWF denkt über die Ablösung des Dollars als Leitwährung nach)

Die Kritik an der Finanzpolitik der USA wird nun immer deutlicher formuliert. Hatte der IWF im vergangenen Herbst vor der enormen Verschuldung von Staaten gewarnt und die USA auch direkt angesprochen, wird nun ganz offen von der verheerenden Schuldenpolitik des Landes gesprochen. Trotz der angedeuteten Sparbemühungen werden die USA im laufenden Haushaltsjahr wohl einen neuen Defizitrekord aufstellen. Das Defizit dürfte sich auf etwa 11% und 1,6 Billionen Dollar auftürmen, wenn das Haushaltsjahr am 30. September zu Ende geht. Schon im Mai dürfte die bisherige Schuldengrenze von 14,3 Billionen überschritten werden. Es droht sogar die Zahlungsunfähigkeit, wenn die Regierung es in der nächsten Woche nicht schafft, Republikaner mit den Sparversprechungen davon überzeugen kann, die Grenze anzuheben.

In dem neuen IWF-Bericht wird festgestellt, dass sich die USA auf einen japanischen Weg begeben haben, weshalb eine "bedeutende" Kurskorrektur nötig sei, um den Haushalt zu konsolidieren. Bis auf Japan hätten die meisten Industriestaaten damit begonnen, ihre Haushaltsdefizite abzubauen, während die "Vereinigten Staaten die Konsolidierung auf Eis gelegt" hätten, kritisiert der IWF im Global Financial Stability Report. Die USA werden nach Ansicht des IWF 2011 das "größte Defizit aller Industriestaaten" aufweisen. Mit Blick auf Irland darf allerdings auch diese Aussage bezweifelt werden.

Deshalb hat der IWF die USA inzwischen in die Hochrisikogruppe aufgenommen und die weltweit größte Ökonomie auf eine Stufe mit den abgestürzten Euroländern Irland und Griechenland (aber auch Italien) und Japan gestellt (IWF warnt vor hohen Staatsschulden). Japan ist abgeschlagener Schuldenweltmeister der Industrieländer im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (Von der Kernschmelze zur Staatspleite?). In Japan wird die Verschuldung durch die Aufgaben nach dem Erdbeben, Tsunami und Atomkatastrophe nun weiter explodieren. Der IWF geht davon aus, dass Japans Verschuldung 2011 auf 229% des BIP ansteigen wird. Die Lage für Japan wird auch deshalb immer kritischer, weil das Land an Kreditwürdigkeit eingebüßt hat und wie die USA immer stärker auf Finanzierung von außen angewiesen ist, womit die Zinsen steigen werden. Dazu kommt, dass auch der IWF davon ausgeht, dass das Wachstum der drittgrößten Einzelökonomie nicht wie geplant ausfallen wird.

Auch die Prognose für die USA fällt pessimistischer aus. Nach Angaben des IWF werden die USA im laufenden Jahr die Verschuldungsschwelle von 100% des BIP überschreiten. Dabei bleibt das Land zwar deutlich hinter Japan zurück, doch die USA müssen längst deutlich höhere Zinsen als Nippon bezahlen. Wie Japan, Griechenland und Irland fordert der IWF auch von den USA, bis 2020 die Schulden um einen Betrag zu vermindern, der mehr als 10% des BIP entspreche. Die USA stehen angesichts des demographischen Wandels nach Ansicht des IWF bis 2030 vor der Aufgabe, die Verschuldung um 17,5% des BIP zu senken.

Der IWF und die politische Brille: der Fall Spanien

Dass der IWF unter dem Franzosen Dominique Strauss-Kahn nun die Samthandschuhe für den Euro angezogen hat, wird in dem der Bericht deutlich. Strauss-Kahn weiß um die Gefahr, die für den Euro droht, nachdem man es in Brüssel, Berlin und Paris den Absturz Portugal zuließ. Und so hört man nun auch aus Washington die Beschwörungsformeln, die man in ganz Europa nach dem Absturz Griechenland in Bezug auf Irland und Portugal gebetsmühlenhaft vorgetragen bekam. Sogar die Wortwahl ist fast gleich. So hieß es noch vor knapp einem Jahr: "Portugal ist nicht Griechenland". Nun will uns der IWF vormachen, dass "Spanien und Portugal völlig unterschiedliche Fälle" seien.

So lobt der IWF die vielen Reformen in Spanien, doch sogar die regierungsnahe spanische Tageszeitung El País weist auf die Widersprüchlichkeit des Lobs hin. Schließlich fordert der IWF weitere Sparanstrengungen, Reformen und hält auch das Sparkassenwesen für anfällig. Das Risiko bestehe weiter, dass Institute bei weiteren negativen Vorgängen in Schwierigkeiten geraten, meint der IWF und empfiehlt, auch Institute abzuwickeln. Das ist eine klare Kritik an der Regierung, die schon zum zweiten Stützungsprogramm für die Sparkassen ansetzt.

Der klare Versuch, Spanien vor Angriffen in Schutz zu nehmen, könnte schnell dazu führen, dass man dem IWF bald erneut ein gründliches Versagen vorwerfen kann, das er schon bei seinen verfehlten Voraussagen der Finanzkrise attestiert bekam. Denn alles vieles spricht dafür, dass Spanien kaum noch vor dem Absturz zu bewahren ist. Das Urteil der Financial Times (FT) fällt zumindest klar aus. Die Zeitung titelte: "Ein selbstgefälliges Europa muss einsehen, dass Spanien das nächste Land ist". Der angesehene Kolumnist, Wolfgang Münchau, führt dafür gute Gründe an und macht die verfehlte Politik in Brüssel mitverantwortlich.

Denn für die Behauptungen aus Madrid, Brüssel, Frankfurt und Washington, wonach Spanien sicher sei, werden weder schlagende Argumente geliefert, noch werden die nötigen Maßnahmen getroffen, um den wohl bevorstehenden Angriff auch auf Spanien abzuwehren und damit den Absturz abzuwenden. Münchau nennt das eine "Metrik der Selbstzufriedenheit", die seit Ausbruch der Krise in Europa zu beobachten sei.

Seit langem musste die Frage gestellt werden, ob nach Griechenland, Irland, Portugal auch Spanien abstürzen wird. Die Lage Spaniens wurde ausgerechnet durch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt in der letzten Woche deutlich verschlimmert, die Leitzinsen im Euroraum anzuheben, stellt die FT richtig fest. Absehbare weitere Anhebungen gehen zwar konform mit dem Auftrag der EZB, für Geldwertstabilität zu sorgen, doch die Bekämpfung der Inflation im Euroraum von nun geschätzten 2,6% hat gravierende Rückwirkungen auf Spanien.

Dafür sind die Altlasten einer neoliberalen Politik aus der Zeit der konservativen Volkspartei (PP) verantwortlich, mit der die sozialdemokratische Regierung seit 2004 nicht gebrochen hat. Denn traditionell werden hier Wohnungen eher gekauft als gemietet. Ein absurdes System erlaubt es den Banken aber, die Risiken voll auf die Kreditnehmer abzuwälzen. Die Zinsen der Hypotheken sind variabel an Euribor gebunden, der Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen.

Dieser Zinssatz hatte sich schon vor der Zinsentscheidung der EZB auf 2% fast verdoppelt, womit sehr schnell auch die Belastung der Haushalte steigt. Ein solcher Anstieg stürzte Spanien zu Beginn der Finanzkrise 2008 erwartungsgemäß tiefe in die Krise. Massiv wurde Kaufkraft abgezogen, der Konsum brach ein, die Immobilienblase platzte (Die Inflation steigt). Die Arbeitslosigkeit stieg schnell an und viele Familien konnten Kredite nicht mehr bedienen und erste Sparkassen mussten gerettet werden. Da die offizielle Arbeitslosenquote bei fast 21% liegt, ist zu erwarten, dass mit steigenden Zinsen nun erneut schnell viele Kredite faul werden.

Weil die Banken viele Wohnungen in ihre Bücher übernommen haben, sind die Preise, anders als in Irland oder den USA, wo ebenfalls Immobilienblasen platzten, bisher nur moderat um etwa 18% gefallen. In den Boomjahren hatten sie sich aber mehr als verdoppelt. Münchau prognostiziert deshalb einen weiteren Preisverfall von 40%. Steigende Kreditausfälle zwingen die Banken aber immer stärker, die Wohnungen mit großen Abschlägen zu Geld zu machen. Neue Löcher werden sich deshalb in deren Bilanzen auftun. Niemand geht davon aus, dass die 20 Milliarden Euro ausreichen, mit denen die Regierung die Sparkassen erneut stützen will. Zwischen 50 und 100 Milliarden sind wahrscheinlicher, meint Münchau. Irland hat aber gezeigt, dass es auch deutlich teurer werden könnte.

Warum ein Absturz kaum abzuwenden ist, liegt an weiteren Risikofaktoren. Mehr als eine Million Wohnungen steht leer. Sie werden den Bausektor, den Wohnungsmarkt und die Finanzinstitute noch lange belasten. Neben 440 Milliarden Euro an zweifelhaften Immobilienkrediten kommen nun 100 Milliarden hinzu, die spanische Institute in Portugal angelegt haben. Man darf auch davon ausgehen, dass noch weiterer Giftmüll in den Bilanzen der Kreditinstitute auftaucht. Da ist die ebenso absurde Lage, dass im Bankenparadies die Familien auf der Differenz als Schulden sitzen bleiben, wenn bei einer Zwangsversteigerung ein niedrigerer Wert als die ausstehende Kreditsumme realisiert wurde. Oft sind das nur 50%, weil viele Wohnungen unverkäuflich sind und die Bank sie übernimmt. Das ist sogar in den liberalen USA anders. Wie soll eine Familie, die ihre Wohnung verloren hat, weil sie den Kredit nicht mehr bedienen konnte, nun diese Schulden bezahlen? Zudem sind oft alle Familienmitglieder arbeitslos und erhalten nicht einmal mehr das knappe Sozialgeld. (Spanien: Fast die Hälfte der Jugendlichen ohne Job)

Es ist klar, dass es sich um zahllose faule Kredite handelt, die Banken und Sparkassen noch in ihren Büchern haben. Im vergangenen Jahr sollen etwa 100.000 Familien die Wohnung verloren haben. Allerdings stapeln sich bei überlasteten Gerichten die Anträge. 160.000 Fälle sollen sich in Bearbeitung befinden und aus einigen Regionen wird gemeldet, dass die Pfändungen mit dem Ansteigen des Euribor im ersten Quartal um 30% gestiegen. Die Vereinigung der Betroffenen von Pfändung und Zwangsversteigerungen (AFES) rechnet damit, dass in den nächsten Jahren weitere 350.000 Familien ihre Wohnung verlieren werden. So braut sich auch bei spanischen Banken ein brisanter Cocktail zusammen, den der IWF völlig zu übersehen scheint. Die Kreditausfallquote bei Banken schnellte im Januar auf gefährliche 6,23% hoch. Sie liegt damit längst deutlich über den Sparkassen (5,88%).

Und das spanische Problem ist, dass die Wirtschaft auch kaum über neue Kredite angeschoben werden kann. Neben völlig überschuldeten Familien ist auch die Privatwirtschaft schon zu 170% der jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP) des Landes hoch verschuldet, gibt Münchau an. Und dazu kommt, dass Spanien wie Portugal über harte Sparprogramme zurück in die Rezession gespart wird. Insgesamt ist wegen der geplatzten Immobilienblase und der extremen Arbeitslosigkeit (fast doppelt so hoch wie in Portugal) die Lage in Spanien eigentlich dramatischer als in Portugal. Der einzige Hoffnungsschimmer, den Münchau ausmacht, nämlich dass die Verschuldung der öffentlichen Hand im Verhältnis zum BIP Ende 2010 mit geschätzten 62% unter dem EU-Durchschnitt lag, ist kaum Anlass zur Hoffnung. Erstens muss die Angabe bezweifelt werden, weil in den Regionen die Defizite nicht wie geplant abgebaut wurden und sich in öffentlichen Haushalten immer mehr unbezahlte Rechnungen stapeln. So ist im Worst-Case-Szenario nicht garantiert, dass Spanien zahlungsunfähig bleibt. Auch Portugals Staatsverschuldung lag 2009 unter dem Durchschnitt. Wenn über Herabstufungen der Kreditwürdigkeit die längst gestiegenen Zinsen für spanische Staatsanleihen weiter in die Höhe getrieben werden, könnte sich diese Lage schnell ändern, wie Portugal gezeigt hat. So weist, anders als der IWF, die FT wohl korrekt auf die großen Gefahren in Spanien hin.